本文

国民健康保険 受けられる給付や制度

※ 各種お手続き時において、申請者の方のご本人様確認のため身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を確認させていただくことがありますので、申請時にご持参していただきますようお願いいたします。

その際に控え(コピー)を取らせていただく場合があります。

療養給付費

病気やケガをしたとき、医療機関や保険薬局に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで治療が受けられます。

【自己負担割合】

- 義務教育就学前まで2割

- 義務教育就学後から70歳未満は3割

- 70歳以上75歳未満は2割、ただし一定以上所得のある方は3割

入院時の食事代

入院時の食事代は定額の自己負担となります。残りは国保が負担します。

| 一般(下記以外の人) | 1食 | 490円 | |

|---|---|---|---|

| 住民税非課税世帯低所得II (限度額適用・標準負担額減額認定証の 申請が必要です) |

過去12カ月の入院日数が90日までの入院 | 1食 | 230円 |

| 過去12カ月の入院日数が90日を超える入院 (長期入院該当の申請が必要) |

1食 | 180円 | |

| 住民税非課税世帯低所得I (限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が必要です) |

1食 | 110円 | |

申請に必要なもの…必要な方の保険証・長期入院該当の適用を受ける場合は、過去12ヵ月の入院日数が90日を超えたことが確認できる領収書等

※ 申請した月の初日から給付が受けられるようになりますので、申請はお早めに!

限度額適用認定証

保険証とともに医療機関に提示すると、医療費の保険適用分(入院時の食事代や差額ベッド代等は対象外)の支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

なお、限度額認定証はあらかじめ市民課窓口で申請していただく必要があります。保険料を滞納していると交付されないことがあります。

また、70歳以上74歳未満の方は、限度額認定証の交付を受ける必要がない区分(所得区分が「一般」または「現役並み所得者III」)に属していることもありますので、お問合せください。

申請に必要なもの…必要な方の保険証

高額療養費

支払った医療費の自己負担額(保険適用分)が一定額を超えると、その超えた額が後で払い戻されます。該当するのは次の場合です。対象となる人には、診療月の2ヵ月後以降に、高額療養費支給案内の通知が市からありますので、市民課へ申請してください。

【どんな場合に支給されるか】

1.一部負担金が限度額を超えた場合

同じ人が月内に同じ医療機関に次の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、超えた分が払い戻されます。

| 区分 | 限度額 (3回目まで) |

限度額 (4回目以降) |

|

|---|---|---|---|

| ア | 年間所得901万円超 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 |

| イ | 年間所得600万円超 901万円以下 |

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 |

| ウ | 年間所得210万円超 600万円以下 |

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 |

| エ | 年間所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |

| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |

| 区分 | 外来 (個人単位) の限度額 |

外来 + 入院 (世帯単位) の限度額 |

|---|---|---|

| 現役並み所得III (課税所得690万円以上) |

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 【140,100円】 |

|

| 現役並み所得II (課税所得380万円以上 690万円未満) |

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 【93,000円】 |

|

| 現役並み所得I (課税所得145万円以上 380万円未満) |

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 【44,400円】 |

|

| 一般 | 18,000円 <年間上限144,000円> |

57,600円 【44,400円】 |

| 低所得II | 8,000円 | 24,600円 |

| 低所得I | 8,000円 | 15,000円 |

※ 低所得者II・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で低所得者I以外の人です。

※ 低所得者I・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除(年金の所得は、控除額を80万円とて計算)を差し引いた時に0円となる人にあたります。

【計算の仕方】

- 各月の1日~末日までを1ヵ月として計算。

- 各医療機関ごとに別々に計算。(診療科ごとに計算する場合があります)

- 同じ医療機関でも歯科とほかの診療科、入院と外来は別々に計算。

- 院外処方で支払った金額は、処方せんを出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算。

- 国保の給付の対象とならないもの(入院時の差額ベッド代など)や入院時の食事代は支給の対象になりません。

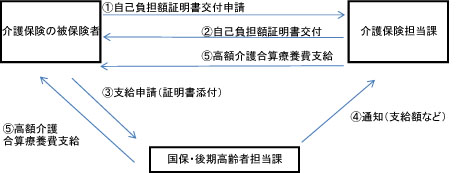

高額医療・高額介護合算制度

現在、医療や介護にかかった金額が一定の限度額を超えた場合、超えた分の額が支給される制度がありますが、更に、その自己負担を軽減する目的で「高額医療・高額介護合算制度」が設けられました。

この制度は、同一世帯内で、1年間(通常8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算した額が下表の自己負担限度額を超えた場合に、被保険者の申請により高額介護合算療養費としてして支給されます。

| 区分 | 限度額(国保+介護保険) | |

|---|---|---|

| ア | 年間所得901万円超 | 212万円 |

| イ | 年間所得600万円超 901万円以下 |

141万円 |

| ウ | 年間所得210万円超 600万円以下 |

67万円 |

| エ | 年間所得210万円以下 | 60万円 |

| オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |

| 区分 | 限度額(国保+介護保険) |

|---|---|

| 現役並み所得III (課税所得690万円以上) |

212万円 |

| 現役並み所得II (課税所得380万円以上 690万円未満) |

141万円 |

| 現役並み所得I (課税所得145万円以上 380万円未満) |

67万円 |

| 一般 | 56万円 |

| 低所得者II | 31万円 |

| 低所得者I | 19万円 |

※ 自己負担限度額とは、医療保険の高額療養費及び介護保険の高額介護サービス費の適用を受けたうえでの自己負担の合計です。

申請にあたっての留意事項

- 同一世帯であっても、計算は対象年度の末日(7月31日)に加入している保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、社会保険など)ごとに別々に計算します。

また、申請も医療保険の窓口ごとに行っていただきます。 - 高額医療・高額介護合算制度による支給を受けた場合に、関連する支給済みの重度心身障害者医療等について、返還をお願いする場合があります。

特定疾病療養受領証

人工透析や血友病など高額な治療が長期にわたって必要となる方については、申請していただくと、1ヵ月の自己負担限度額が10,000円になる「特定疾病療養受療証」を交付します。

ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満で年間所得600万円超の人の1ヵ月の自己負担限度額は20,000円となります。

【厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合】

- 人工腎臓を実施している慢性腎不全

- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または第9因子障害(血友病)

- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

※ 特定疾病療養受療証は申請した月の初日から有効となります。申請には医師の証明が必要となります。

療養費

急病などで、やむを得ず保険証を持たずに医療機関にかかったときは、申請すれば保険適用分から自己負担額を除いた額を支給します。

申請に必要なもの…診療報酬明細書・領収書・保険証・印鑑・世帯主名義の通帳など振込先がわかるもの

【コルセット等の舗装具を購入したとき】

申請に必要なもの…医師の証明書・領収書・保険証・印鑑・世帯主名義の通帳など振込先がわかるもの

【医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅう施術を受けたとき】

申請に必要なもの…医師の同意書・明細な領収書・保険証・印鑑

※ 申請書のダウンロードは下記より

その他の給付

出産育児一時金 488,000円

妊娠12週以上であれば、死産・流産(医師の証明が必要)でも支給されます。

※ 産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産の場合には、12,000円が加算され500,000円となります。

※ 医療機関等への直接支払い制度の創設により、平成21年10月1日以降の出産については、次のいずれかを満たす場合に、世帯主に対し支給することとなります。

医療機関等への直接支払制度の創設により、出産費用が488,000円(産科医療補償制度加入医療機関等での出産の場合は500,000円)に満たないとき

申請に必要なもの・・・保険証・印鑑・世帯主名義の通帳など振込先がわかるもの・母子健康手帳・出産費用の領収書・明細書の写し・直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し

医療機関等への直接支払制度を利用しなかったとき

申請に必要なもの・・・保険証・印鑑・世帯主名義の通帳など振込先がわかるもの・母子健康手帳・出産費用の領収書・明細書の写し・直接支払制度を利用する旨の合意文書の写し

海外で出産したとき

申請に必要なもの・・・保険証・印鑑・世帯主名義の通帳など振込先がわかるもの・母子健康手帳・海外での出生証明書の写し・海外での出生証明書の日本語翻訳文

国保葬祭費 5万円(平成24年4月1日改正)

申請に必要なもの…保険証・印鑑・会葬礼状等葬祭者であることを証明するもの・通帳などの振込み先がわかるもの(平成24年4月1日以降に亡くなられた方が改正対象です)

国保移送費

申請に必要なもの…医師の意見書・領収書・保険証・印鑑・世帯主名義の通帳など振込先がわかるもの

※ 請求権は2年間です。お忘れなく!

交通事故と国保

交通事故などでケガをした場合にも、国保で治療を受けることができます。

〈交通事故にあったら届出を〉

交通事故など第三者の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。ですから、国保で治療を受ける場合、国保で負担した費用は国保が後から加害者に請求しますので、必ず市区町村の担当窓口に届け出てください。

申請に必要なもの…交通事故証明書(後日でも可)・保険証・印鑑

〈示談は慎重に〉

届出書は千葉県国民健康保険団体連合会<外部リンク>

加害者から治療費を受け取った場合は、国保で治療を受けることはできません。示談の前に国保に届出をしましょう。

【損害保険会社のかたへ】

損害保険会社等が代理提出される場合は、「第三者行為による傷病届【覚書様式】」をご利用ください。ダウンロードは、下記より

↓

【国保で受けられないもの】

- 美容整形

- 健康診断・集団検診・予防接種

- 正常分娩・経済的理由による人工中絶

- 歯列矯正

- 日常生活に支障のないしみ・わきがなどの治療

- 仕事上の病気やケガ

【国保の制限があるもの】

- けんか・泥酔などによる病気やケガ

- 医師や保険者の指示に従わなかったとき

- 少年院や監獄などに収容されているとき

一部負担金の減免制度

【一部負担金の減免制度とは】

特別な事由に該当し、諸条件を満たしており生活が困難になったと認められる場合は、一部負担金の減額・免除・徴収猶予を申請できる制度です

関連要綱「勝浦市国民健康保険に係る一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱」は下記よりダウンロードしてください。