○勝浦市情報公開条例事務処理要領

平成13年9月13日

告示第49号

第1 総則

1 趣旨

この要領は、別に定めるもののほか、勝浦市情報公開条例(平成13年勝浦市条例第5号。以下「条例」という。)の施行にあたり、その事務の円滑な取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

2 情報公開の窓口事務

(1) 総合窓口の設置

情報公開制度に関する相談、案内、受付、情報の公表・提供その他必要な事務を行い、この制度を利用する者の利便を図るため、各実施機関共通の事務処理組織として情報公開総合窓口(事務は、総務課が所管する。)を設置する。

(2) 情報公開総合窓口で行う事務

ア 情報公開制度についての相談及び案内に関すること。

イ 公文書の開示請求の受付事務に関すること。

ウ 開示請求に係る公文書を所管する課、所、局及び館(以下「所管課」という。)との連絡及び調整に関すること。

エ 公文書の開示の実施に関すること。(開示する公文書の調整及び写しの作成を除く。開示の場所は、原則として情報公開総合窓口(以下「総合窓口」という。)で行う。)

オ 開示請求に係る公文書の開示に係る費用負担の徴収に関すること。

カ 開示請求に係る公文書の開示決定等についての不服申立ての受付事務に関すること。

キ 公文書の目録の整理及び管理に関すること。

ク 勝浦市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の庶務に関すること。

ケ 条例の実施の状況の公表に関すること。

コ 市の保有する情報の総合的な公表、提供に関すること。

(3) 所管課で行う事務

ア 開示請求に係る公文書の検索及び特定に関すること。

イ 公文書の開示請求に係る文書の処理に関すること。

ウ 開示請求に係る公文書の開示決定等及びその通知に関すること。

エ 第三者に対する意見書の提出の機会の付与及び当該意見書の処理に関すること。

オ 開示する公文書の調整、写しの作成及び公文書の開示の実施に関すること。

カ 開示請求に係る公文書の開示決定等の期間の延長等の決定及び通知に関すること。

キ 開示請求に係る公文書の開示決定等についての不服申立てに関する次に掲げる事務に関すること。

(ア) 当該不服申立てについて審査会に諮問すること及び諮問した旨の通知に関すること。

(イ) 不服申立てについての裁決又は決定に関する事務

(ウ) その他不服申立てに係る事務

ク 公文書目録その他公文書の検索のための資料の作成に関すること。

ケ 所管課が保有する情報の個別的な提供に関すること。

3 総合窓口と所管課は、市が保有する情報の公開に関する事務の実施に当たっては、常に連絡を密にし、相互に協力しなければならない。公文書の開示請求に係る手続については、実施機関における条例の規定の厳正な適用と対応の統一を図るため十分な協議を行うこととする。

4 情報公開制度に係る事務の実施に当たっては、この要領のほか、条例の逐条解説及び勝浦市情報公開条例施行規則(平成13年勝浦市規則第17号。以下「施行規則」という。)(行政委員会等にあってはこれに相当する規程)の規定並びに判例、事例その他情報公開に関する情報を収集、対照し、十分に検討、調査すること。

第2 公文書の開示請求等に関する事務の取扱い

1 開示請求等に対する相談及び案内

市の保有する情報に関する相談及び案内は、原則として総合窓口で行うこととする。

ただし、来庁者の利便性を考慮し、所管課に属する情報に関するものであって、当該所管課において軽易な事案として処理することができるもの(情報の提供など所管課限りの判断で実施が可能なもの。)についてはこの限りでない。

また、相談及び案内(特に開示請求の受付け。)の対応の原則は、総合窓口において総合窓口の職員と当該情報の所管課の職員(原則として文書主任とする。)が協力してこれに当たることとする。

(3) 他の法令等で当該公文書について閲覧、縦覧、写しの交付等の開示が定められている場合は、この条例の規定は適用されないのでその旨を説明し、当該他の法令の手続に従って開示を行うこととする。

(4) 義務的又は任意的に情報の公表、提供を行っているものについては、その旨を説明し、該当する文書の提示や口頭による説明などにより情報を公開することとする。

2 開示請求の手続

開示請求から当該開示請求に対する行政処分である開示決定等に至る手続には、勝浦市行政手続条例(平成12年勝浦市条例第10号)の適用があるので、これに留意しながら遺漏のないよう、事務を進めなければならない。また、開示請求者に対して各種の通知文書を発するに当たっては、勝浦市事務決裁規程(昭和61年勝浦市訓令第1号。行政委員会等にあっては、これに相当する規程)の決裁区分に従って決裁権者の決裁を受けなければならない。

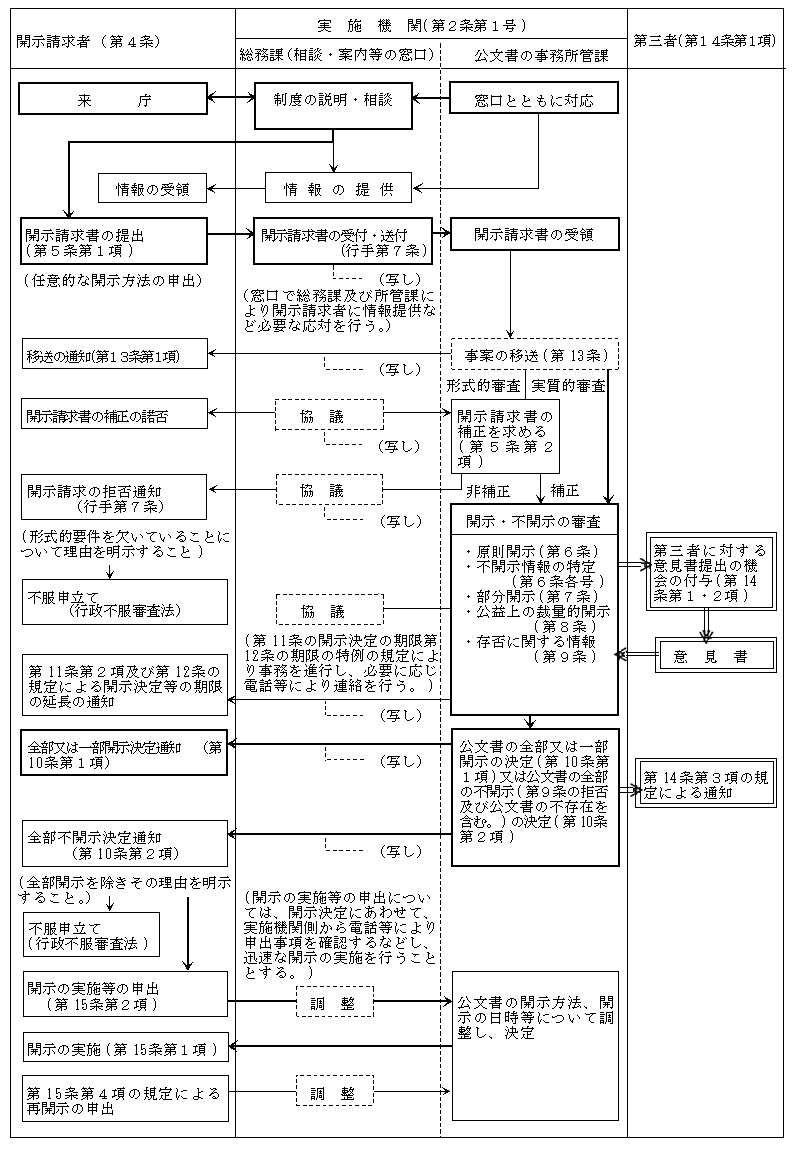

なお、開示請求の公文書の開示に至る事務手続の流れについては、「開示請求に基づく公文書の開示事務の流れ」(要領別表第1)を参照のこと。

(1) 公文書の開示請求は、書面(以下「開示請求書」という。)をもって行わなければならない。口頭、電話、ファックス、電子メール等による請求は、認めない。

なお、情報化の進展を勘案し、市の保有する機器により本人確認を容易に行う方法が確立されれば電子メール等による請求を受け付けるよう検討するものとする。(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)が平成13年4月1日から施行)

(2) 開示請求書は、原則として総合窓口に開示請求書を持参して提出することとするが、郵送による提出も認めるものとする(ただし、郵送による場合には、開示請求書の形式的な適否についての説明等が総合窓口対応に比べて難しく、事務が煩雑になり開示請求者にとっても利便性の点で問題のある場合があることを伝える必要がある。)。

(3) 開示請求書への開示請求者の押印については、個人が開示請求する場合に限り、氏名を自署することにより省略することができることとする。法人等については押印を省略することはできない(法人等では意思表示に代表者印を押印することが通常業務の一部となっていると考えられるため。)。

(4) 公文書の開示を求める者から開示請求書の提出があったときは、原則として受け付けなければならない。なお、開示請求の受付に限らず、開示請求に対して実施機関が最も行ってはならないのは、不作為(何もしないこと。)であることに留意すること。

(5) 公文書の開示請求書が実施機関に到達し、受け付けた日をもって条例第11条第1項に規定する「開示請求のあった日」とする。

(6) 総合窓口で受け付けた開示請求書は、直ちに所管課に送付しなければならない。

また、所管課に開示請求書が到達した場合には、当該開示請求書を直ちに(即日)総合窓口に送付して受け付けした後、所管課に回付しなければならない。

(7) 公文書の開示請求書を受け付けたときは、開示請求書の写し及び開示決定等に至る事務手続について記載した「公文書の開示請求をされた方へ」(要領第1号様式)を開示請求者に交付するものとする。

3 開示請求に係る書面の写しの送付(所管課、総合窓口)

(1) 開示請求者から実施機関に提出される書面及び実施機関が発する開示請求に係る書面の原本は、所管課において管理することとする。

(2) 所管課は、前号に掲げる書面の全てについてその都度、遅滞なく写しを作成し、当該写しを総合窓口に送付しなければならない。総合窓口で受け付けた書面については、総合窓口で写しを作成することとする。

4 開示請求書の形式的な審査

(1) 開示請求書の受付の際には、開示請求書に条例第5条第1項各号に掲げる必要な事項(次に掲げるア~キの事項)が記載されていることの確認を行う。当該開示請求書に形式的不備がある場合は、その補正を求める必要があるが、これに開示請求者が応じない場合には、開示請求書を受け付けなければならない。ここでの補正の求めは、窓口において受け付け前に行われることなので口頭によるもので構わない。

ア 開示請求書に記載された文字が実施機関の職員が容易に判読可能なものであること。(記載の意図が明確な文字の単純な誤記は、補正を要しない。)

イ 開示請求書の名宛先が、条例第2条第1号に規定する実施機関であること。

ウ 開示請求者の氏名、名称、住所、所在地、連絡先電話番号が記載されていること。代理人により開示請求をするときは、これに加えて代理人の氏名、住所等の記載がなされ、委任関係を証する書面(委任状等)が添付されていること。

エ 開示請求者としての適格性について、開示請求をする者が条例第4条各号に該当する者であることを示す記載があること。

オ 開示請求の対象となるものが条例第2条第2号に定義される公文書としての要件を備えていること。(公文書判断の基準(要領別表第3)を参照のこと。)

カ 開示請求の対象となる公文書は、原則として平成13年4月1日以後に実施機関が保有することとなったものであること。

キ 5で詳しく説明する開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項の記載がなされていること。

(2) 開示請求書は、原則として公文書開示請求書(施行規則別記第1号様式)を使用することを開示請求者に求めることとするが、条例第5条第1項に規定する必要な事項を記載したものであれば任意の書面での開示請求も認めるものとする。なお、これ以外にも開示請求の手続に関する書面のうち、開示請求者が提出すべき書面は同様の取扱いによるものとする。

(3) 開示請求書を受け付けた後も(1)と同様に形式的な審査を行い、必要な補正を求めることができる。ただし、開示請求者がこれに応じない場合は当該開示請求について審査をし、処分を行わなければならない。なお、ここでの補正の求めは、受け付け後に行われることなので公文書開示請求書補正要求書(要領第2号様式)により補正を求め、開示請求者からの補正する場合の応答は、当該開示請求書の補正又は公文書開示請求書補正書(要領第3号様式)によるものとする。

(4) 開示請求書の記載事項のうち開示の実施の方法等についての記載は、開示請求者の任意によるものであるので必ずしも記載を要しないものであるが、できるだけ記載を求めるものとする。

(5) 開示請求書が形式的要件を満たさない場合は、公文書開示請求拒否通知書(要領第4号様式)により開示請求の拒否を行うものとする。

(6) 所管課は、前各号の確認、決定等に当たって総合窓口と協議するものとする。

5 開示請求に係る公文書の特定

(1) 公文書の開示に関する事務手続を円滑に執行するためには、開示請求に係る公文書の種類、範囲その他を特定しなければならない(個別の公文書の名称が特定されることが最も望ましい。)が、開示請求書の提出段階で総合窓口の職員と所管課の職員は、協力して文書目録及び開示請求者からの聴取(任意により開示請求意図を聴くことも可。)などにより開示請求者の求める公文書を特定しなければならない。

(2) 開示請求書を受け付けた後は、所管課において当該公文書を検索し、開示決定等に係る審査を行うこととなるが、この過程においても当該開示請求に係る公文書の分量や形態等から特定されたとした公文書の特定が不十分であることが明らかになることが考えられる。この場合においても所管課は、開示請求者に対し、電話連絡等を行うなどして開示請求者の請求意図、範囲等を再度確認し、開示請求の対象となる公文書の特定を行うようにしなければならない。(実務的には開示請求の対象となる公文書が膨大であるような場合には開示請求者が実施機関の連絡等を受け、開示請求範囲の意図を限定的なものであると表明することがある。)

(3) 開示請求書に記載される「公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項」の形式的要件については、記載された公文書の所管課、事務の名称、種類、公文書の名称等の内容から、実施機関が合理的な努力の範囲内で目的の公文書を検索できる程度の記載がなされている場合には形式的に適法なものとなる。

(4) 開示請求の対象となる公文書の特定については、条例第5条第1項の規定により開示請求者は、「公文書を特定するに足りる事項」を記載しなければならないが、自助努力のみで開示請求者が知りえる公文書の名称等の実施機関が保有する情報の内容の範囲は限られたものであり、この事項の記載は、曖昧なものとならざるを得ない。これに対して実施機関は、開示請求の対象公文書に関する記載を「公文書を特定するに足りる事項」とするため、条例第5条第2項の規定により補正のための情報提供の努力を行うことが必要となる。同条第1項と第2項の規定の関係から公文書の特定については、開示請求者及び実施機関の双方が適切な「やりとり」を行うことが求められるものである(実施機関は、条例第33条第1項及び第2項の規定により公文書の適切な管理等をすることが求められている。)。

6 開示請求に係る公文書に含まれる不開示情報等の特定

所管課は、開示請求書を受け付け、開示請求に係る公文書を特定したときは、当該公文書の内容を点検し、不開示情報及び第三者情報が記録されているかどうか、事案の移送の有無確認等についての実質的な審査を行うものとする。ここでは不開示情報の特定について説明する。

(1) 公文書に記録された情報を実施機関が不開示情報として不開示とすることができるものは、その情報の類型、性質等が必ず条例第6条各号に該当していなければならない。また、その該当性は、ただ漠然と適用条項に該当すると思われるだけでは足りず、当該情報が個別に有する性格と開示することにより発生する支障を明確にできなければならない。

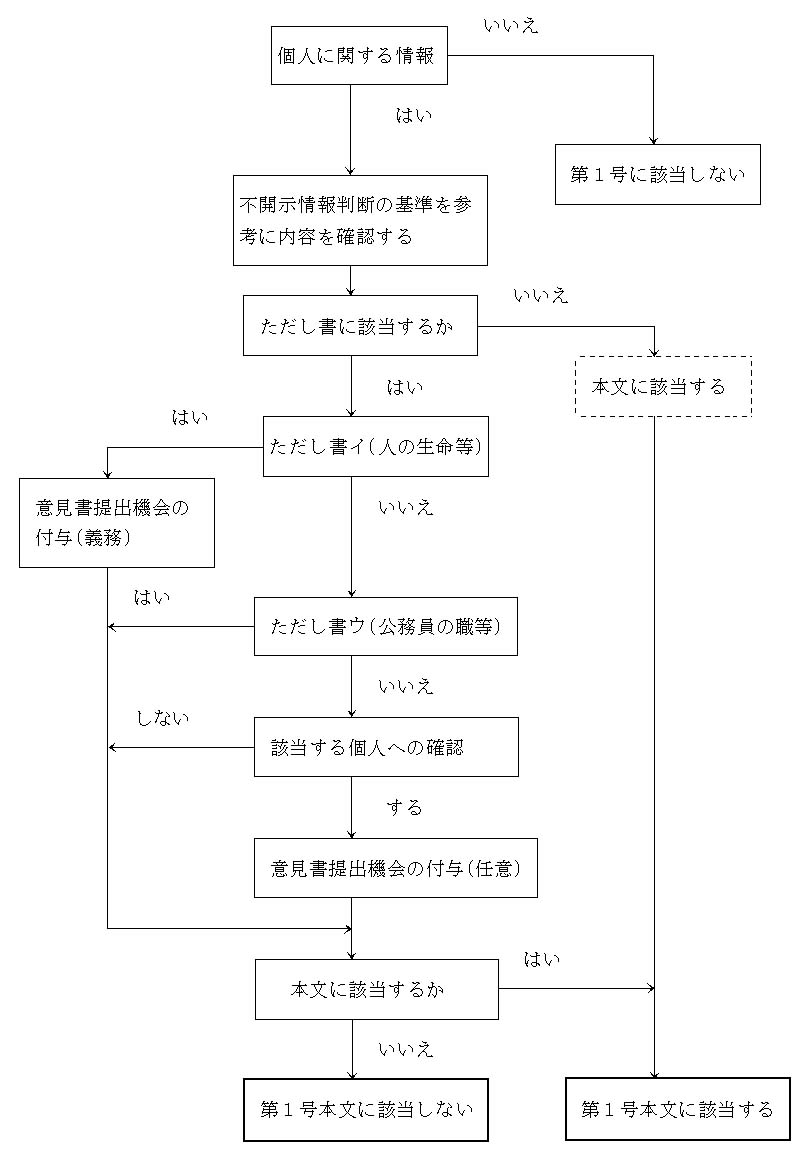

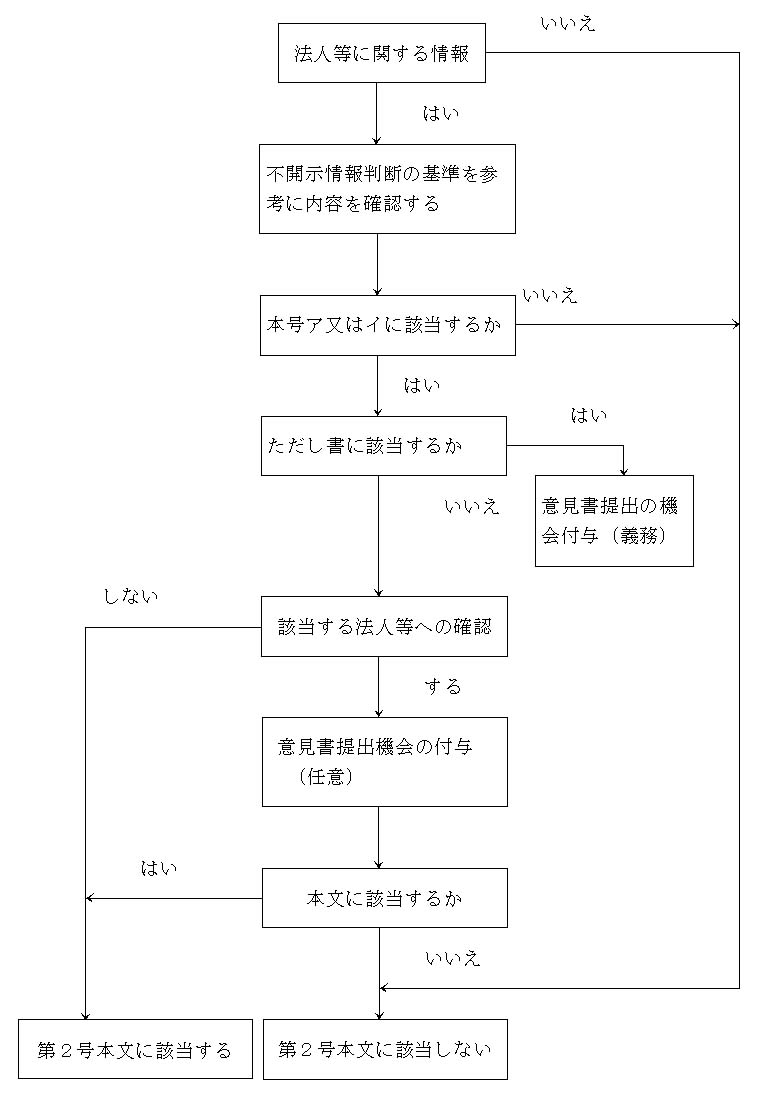

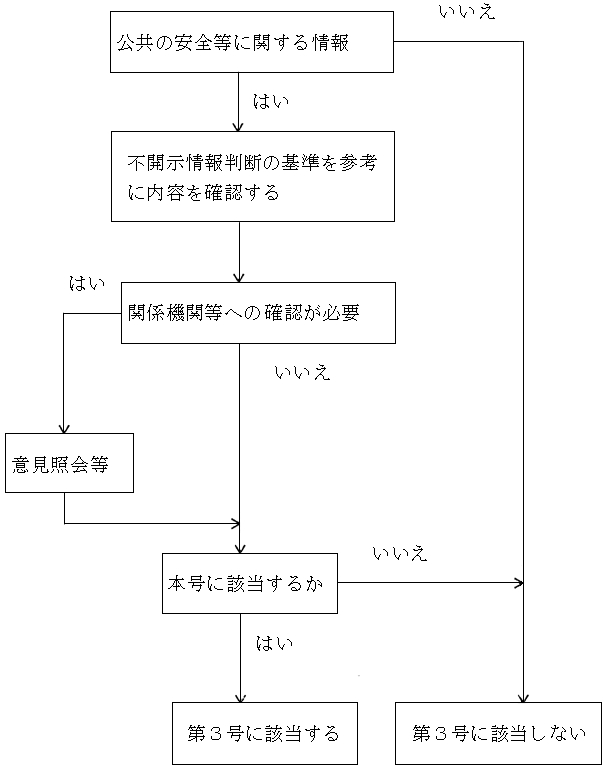

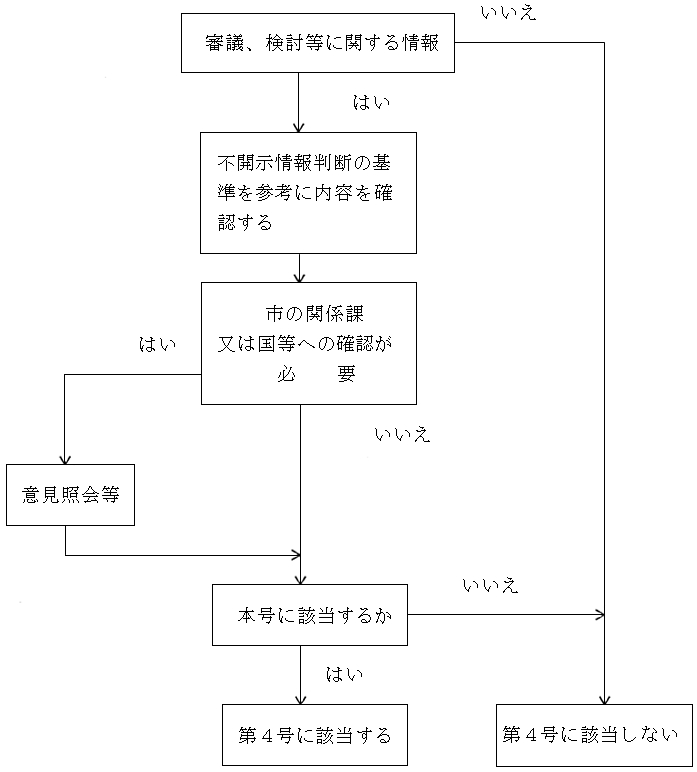

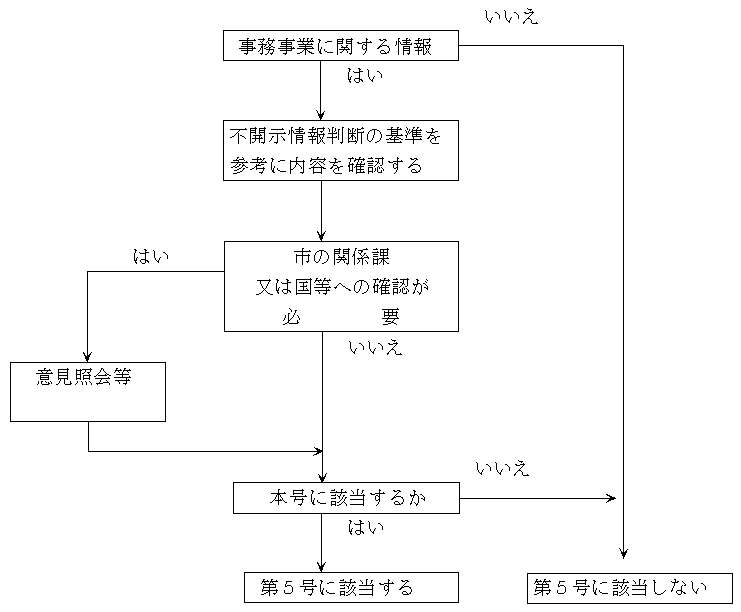

(2) 不開示情報を特定する判断の基準は、不開示情報判断の基準(要領別表第4)を参照すること。また、判断の手順は、不開示情報判断の手順(要領別表第5)を参照すること。なお、これらは不開示情報の基準であって、社会的な環境、時間的な経過等により当該情報が開示、不開示とされることがあるので特に注意が必要である。

(3) 不開示情報とする情報の当該公文書中における範囲については、保護しなければならない利益を保護するに足りる最少限度の範囲としなければならない。

(4) 1件の公文書に含まれる不開示情報は、条例第6条各号のうち1の類型のみに該当するとは限らず、複数の類型に該当することがあるので、7種類の不開示情報の類型すべてについて該当するかどうかを検討する必要がある。

(5) 所管課は、不開示情報を特定するに当たっては、特定の初期段階から総合窓口と連絡を密にして事務を進めなければならない。

7 事案の移送の取扱い

(1) 開示請求に係る公文書が名宛先の実施機関以外の他の実施機関により作成され、開示決定等の意思決定の迅速化等を図る上で、当該他の実施機関に委ねることが適当であると認められるときは、協議の上で事案を移送先に送付し、その旨を公文書開示請求事案移送通知書(施行規則別記第9号様式)により開示請求者に通知することとする。なお、この決定は開示請求があってから早い時期に判断を下すことが可能である。

(2) 事案の移送は、条例第2条第1号に規定する実施機関相互においてのみ実施できる開示請求事案の取扱いであり、国や他の地方公共団体が作成したもので実施機関が保有している公文書については名宛先実施機関において開示決定等を行わなければならず、事案の移送の対象とはならない。

(3) 開示請求に係る公文書の所管関係については、総合窓口において当該開示請求書を受け付ける際に容易に判断することが可能であると考えられるので、開示請求者に対して任意的に開示請求の名宛先を変更するなどを求めることとする。

(4) 条例第13条第2項の規定により事案の移送を行った実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関が行った行為とみなされるので各実施機関は相互に協力し、開示請求者に不利益を与えないよう事務の円滑な執行に努めなければならない。

8 公文書に第三者情報が記録されている場合の取扱い

この2項の意見書の提出の機会の付与は、開示決定等の類型により次に掲げる2つに分かれる。

ア 同条第1項の規定では、第三者情報が記録されている場合において、当該第三者情報の性質に応じ、実施機関の任意により意見書の提出の機会を付与するもの(第三者情報の性質により開示、不開示が容易に判断できる場合は、この限りでない。)で、同項の規定を適用するときは、公文書の開示決定等に対する意見照会書(施行規則別記第10号様式)により当該第三者に照会することとする。

イ 同条第2項の規定では、第三者情報が記録されている場合において、同項第1号又は第2号に該当するときは、実施機関に意見書の提出の機会を付与することを義務付けるものなので、必ず同項の規定を適用するときは、公文書の開示決定に対する意見照会書(施行規則別記第11号様式)により当該第三者に照会しなければならない。

ウ ア及びイの意見照会書を第三者に送付するときは、公文書の開示決定等(開示決定)に対する意見書(施行規則別記第12号様式)の様式を同封すること。

(2) 意見書の提出期限については、条例第11条に規定する開示請求者に対する実施機関がなすべき開示決定等の期限を勘案して、適切な期間(おおむね1週間以内)とすること。

(3) 公文書の開示に対して反対の意思を表示した意見書が提出され、実施機関において検討を行った結果、当該公文書について開示決定をしたときは、直ちに当該第三者に対し、反対意見書に係る公文書の開示決定通知書(施行規則別記第13号様式)によりその旨を通知しなければならない。なお、当該公文書の開示決定と開示を実施する日との間は少なくとも2週間(開示する情報の性質を勘案して期間を増加することは可能。)を置かなければならない。

9 開示決定等の期限等

(1) 実施機関の所管課は、原則として条例第11条第1項本文の規定により開示請求を総合窓口で受け付けた日から15日以内に開示決定等を行う必要があるので遅滞なく審査を総合窓口と協力して行うこと。「開示請求があった日から15日以内」とは、開示請求の翌日から起算して15日が終了する日までをいうもので、例示すると9月27日に開示請求があった場合は、10月12日が応答日となる。

(2) 条例第5条第2項の規定により開示請求書の補正を求め、補正を行ったときは、その補正に要した期間は上記の期間から除かれるので、注意が必要である。例示すると6月9日に補正を求め、6月12日に補正が完了した場合は、3日が除かれることとなる。

(3) 条例第11条第2項の規定による開示決定等の期限の延長をするときは、公文書開示決定等期間延長通知書(施行規則別記第7号様式)により必要な事項を開示請求者に通知しなければならない。同条の規定により期間は、最長30日延長(都合、開示請求があってから45日)することができるが、必要最低限の期間とするようにしなければならない。

(4) 条例第12条の規定による開示決定等の期限の特例を適用するときは、公文書開示決定等期間特例延長通知書(施行規則別記第8号様式)により必要な事項を開示請求者に通知しなければならない。同条を適用するときの事務の手順は次に掲げるとおりとする。また、(3)と同様に延長する期間は、必要最低限の期間とするようにしなければならない。

② 45日以内に相当の部分の公文書について開示決定等をする。

③ ①で通知した残りの部分の公文書を、通知した開示決定等をする期限に基づき開示する。(開示請求の対象となる公文書の量に応じて、期限を複数回に分けることも可能である。)

(5) (3)又は(4)の措置をとる必要性は、開示請求書の内容から条例第11条第1項の期間である15日のうちの早い時期に判断することができると考えられるので、期間の延長の判断をしたときは、遅滞なく開示請求者に通知しなければならない。

(6) (3)又は(4)の期間の延長の理由は、客観的に見て合理的なものでなければならず、実施機関が恣意的に期間を引き延ばすなど不作為ともとられかねない行為はしてはならない。

10 開示決定等の通知

(1) 公文書の開示決定等をしたときは、所管課は開示決定等の種類に応じ、次に掲げる様式により開示請求者にその旨を通知しなければならない。

ア 公文書開示決定通知書(施行規則別記第2号様式)

イ 公文書部分開示決定通知書(施行規則別記第3号様式)

ウ 公文書不開示決定通知書(施行規則別記第4号様式)

エ 公文書開示請求拒否決定通知書(施行規則別記第5号様式)

オ 公文書不存在通知書(施行規則別記第6号様式)

(2) 開示決定等のうち、公文書の一部又は全部を不開示とするものは申請に対する拒否処分にあたり、勝浦市行政手続条例第8条第1項の適用を受けることとなるので、その処分の理由を申請の内容と処分の基準との関係に基づき明確に開示請求者に示さなければならない。なお、この理由として単に処分の根拠条文のみを示したような場合は、処分そのものの適法性に影響を与えることとなるので注意が必要である。

(3) 開示決定(一部を開示する決定を含む。)の通知をするときは、同時に「公文書の開示を受ける方へ」(要領第5号様式)を開示請求者に交付するものとする。

(4) 公文書の開示請求に対する開示決定等は、実施機関の持つ公文書の管理権という固有の権限に基づく意思決定であることに常に留意することが必要である。

(5) 開示決定等の通知は、配達証明郵便により送付することとする。

11 開示の実施

(1) 公文書の開示決定をしたときは、速やかに当該公文書を開示請求者に開示しなければならないので開示決定の後は、写しの作成等の開示に備えた事務を開始すること。

(2) 所管課は、公文書の開示を受ける者から開示の方法等についての申出を受ける必要があるので開示決定に関する通知を送付する際に、公文書の開示の実施の方法等申出書(施行規則別記第14号様式)又は公文書の開示の実施申出書(施行規則別記第15号様式)を同封することとする。ただし、開示請求書に開示の方法についての記載があり、記載どおりに開示ができる場合(費用の負担がない場合のみ。)は、申出は不要なので注意すること。

(3) 公文書の開示を受ける者から、申出書の提出があったときは、開示決定に関する通知に記載した実施のできる開示の方法の範囲内で申出がなされているかを確認した上で、その内容にそって開示の実施を行うこととする。

(4) 費用(費用の額は、施行規則別表に定めるとおり。)の徴収の時期は、総合窓口において写しの交付を行う場合は交付のとき、郵送により写しの交付を行うときは求める開示の方法等の申出のときとする。また、郵送による写しの交付にあっては、費用のうち郵送料に相当する額については郵便切手で納付してもらうことになるので注意すること。

(5) 条例第15条第4項の規定による更なる開示については、申出から開示にいたる手続は基本的に同条第2項の申出による開示と同様であるが、更なる開示では施行規則第12条第3項の規定により、原則として既に条例第15条第2項の申出によって開示を行った方法と同一の方法での開示は行うことはできないので注意すること。なお、申出は公文書の更なる開示の実施申出書(施行規則別記第16号様式)により行うよう開示請求者に求めることとする。(実務としては、最初の申出の段階では、閲覧のみを申し出てもらい、閲覧の後に更なる開示の申出によって、望む部分についての写しの交付を受けるということになることが想定される。)

(6) 公文書の開示の方法等について

ア 公文書の開示を実施するとき(送付の方法による開示の実施を除く。)は、開示を受ける者に対して公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書の提示を求めることとする(本人又は代理人であることの確認を行う。)。

イ 開示の実施(送付の方法による開示の実施を除く。)をする日時、場所については、施行規則第8条第1項の規定により実施機関が指定することができるが、その取扱いについては、次のとおりとする。

(ア) 開示を実施する場所は、原則として総合窓口とする。ただし、当該公文書の性質、形態を考慮し、総合窓口以外の実施機関の事務所において開示を実施することが適当と認められる場合は、この限りでない。なお、総合窓口及び実施機関の事務所以外の場所においては開示の実施を行うことはできない。

(イ) 開示の実施を行う日時は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までを除く日の、勤務時間(休憩時間を除く。)内とする。

(ウ) 開示の実施をすることができる日時、場所については、(ア)及び(イ)の範囲内において公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書に記載することとなるが開示決定をするに当たっては、事前に電話連絡等により公文書の開示を受けることとなる者と連絡をとり、相手方の希望を考慮した日時、場所とするよう努めることとする。

ウ 公文書の種類に応じた開示の方法は、次のとおりとする。

(ア) 文書、図画、写真については、当該公文書の原本の閲覧又は公文書を複写機により複製した写しの閲覧若しくは交付により開示を行う。

(イ) フィルム(マイクロフィルムを除く。)、録音・録画テープについては、映写機、音声又は映像再生機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は実施機関が保有する専用機器により容易にその複製物を作成できる場合は、その複製物の交付により開示を行う。

(ウ) 磁気ディスク、磁気テープについては、用紙に出力できる場合にあってはその出力したものの閲覧若しくは交付、実施機関が保有する専用機器により容易に再生できる場合にあってはその再生したものの閲覧又は実施機関が保有する専用機器により容易にその複製物を作成できる場合はその複製物の交付により開示を行う。

(エ) マイクロフィルムについては、マイクロフィルムリーダーにより再生したものの閲覧又はリーダープリンターにより用紙に出力したものの閲覧若しくは交付により開示を行う。

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもの以外の種類の公文書の開示の方法については、総合窓口及び関係所管課が協議して定めるものとする。

エ 部分開示の方法については、次により行うこととする。

(ア) 文書、図画、写真については、次の方法によること。

a 当該公文書原本を閲覧に供する場合にあっては、汚損、破損等のおそれがない場合に限り、公文書原本の不開示部分を遮蔽物により覆い、又は一部を取り外すことにより開示を行うこと。

b 写しの閲覧又は写しの交付を行う場合にあっては、公文書を複写機により1度複写し、その複写したものの不開示部分を黒色に塗りつぶし、又は遮蔽物により覆いをした上で、それを再度、複写機により複写したものにより開示を行うこと。

(イ) フィルム(マイクロフィルムを除く。)、録音・録画テープについては、高度な編集技術を要し、現在の実施機関の保有する専用機器では開示部分、不開示部分を容易に区分することは困難であるので部分開示を行わないこと。

(ウ) 磁気ディスク、磁気テープについては、次の方法によること。

a 再生したものを閲覧に供する場合にあっては、複製物を1度作成し、その複製物の不開示部分をデータから消去した後、その複製物を再生して開示を行うこと。

b 用紙に出力したものの閲覧又は交付を行う場合にあっては、(ア)のbの例によること。

c 複製物を交付する場合にあっては、aの例によること。

d a及びcの方法は、実施機関の保有する専用機器により容易に職員が実施できる場合に限り、実施することとする。

(エ) マイクロフィルムについては、リーダープリンターにより用紙に出力したものの閲覧又は交付により開示を行う場合に限り、(ア)のbの例によること。

(オ) 文書、図画、写真以外の種類の公文書の部分開示については、今後の情報化の進展等により、その方法について検討すること。

オ 公文書の閲覧は、次により行うこととする。

(ア) 閲覧は、実施機関が指定する日時、場所において総合窓口及び所管課の職員が立会いの上で実施すること。

(イ) 閲覧は、公文書の原本若しくはその写し又は再生したものを閲覧、視聴に供することにより実施すること。

なお、条例第15条第1項の規定により公文書の保存に支障を生ずるおそれ等がある場合は、原本の閲覧について制限をすることができるので実施機関は、当該公文書の性質を考慮して対応すること。

(ウ) 所管課の職員は、開示の対象となる公文書について、適切な説明ができるよう必要な資料等を準備すること。

(エ) 公文書の開示を受ける者が、当該公文書を汚損、破損等をするおそれがあると認められるときは、施行規則第8条第2項の規定により総合窓口及び所管課の職員は、開示を中止することができるので必要に応じて権限を行使すること。

カ 公文書の写しの交付は、次により行うこととする。

(ア) 写しの交付は、実施機関が指定する日時、場所において総合窓口及び所管課の職員が立会いの上で実施すること。

(イ) 所管課の職員は、開示の対象となる公文書について、適切な説明ができるよう必要な資料等を準備すること。

(ウ) 写しの交付は、施行規則第8条第3項の規定により当該写しを1部又は1個を交付して行う。(写しを1部又は1個交付することにより実施機関の開示義務は、果たされたものであるので、必要以上の要求に応ずる必要はない。)

(エ) 写しの送付の方法による開示を実施する場合は、郵送料(郵便切手による。)の納付を確認した上で、開示を受ける者が開示請求書に記載した住所、氏名等の名宛先に送付すること。

(7) 写しの交付により開示の実施を行う場合において、当該公文書が著作物に当たるときは、著作権法(昭和45年法律第48号)の適用があるので、これに従った処理をしなければならない。(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第43号)で著作権法の一部改正があり、平成13年4月1日から施行)

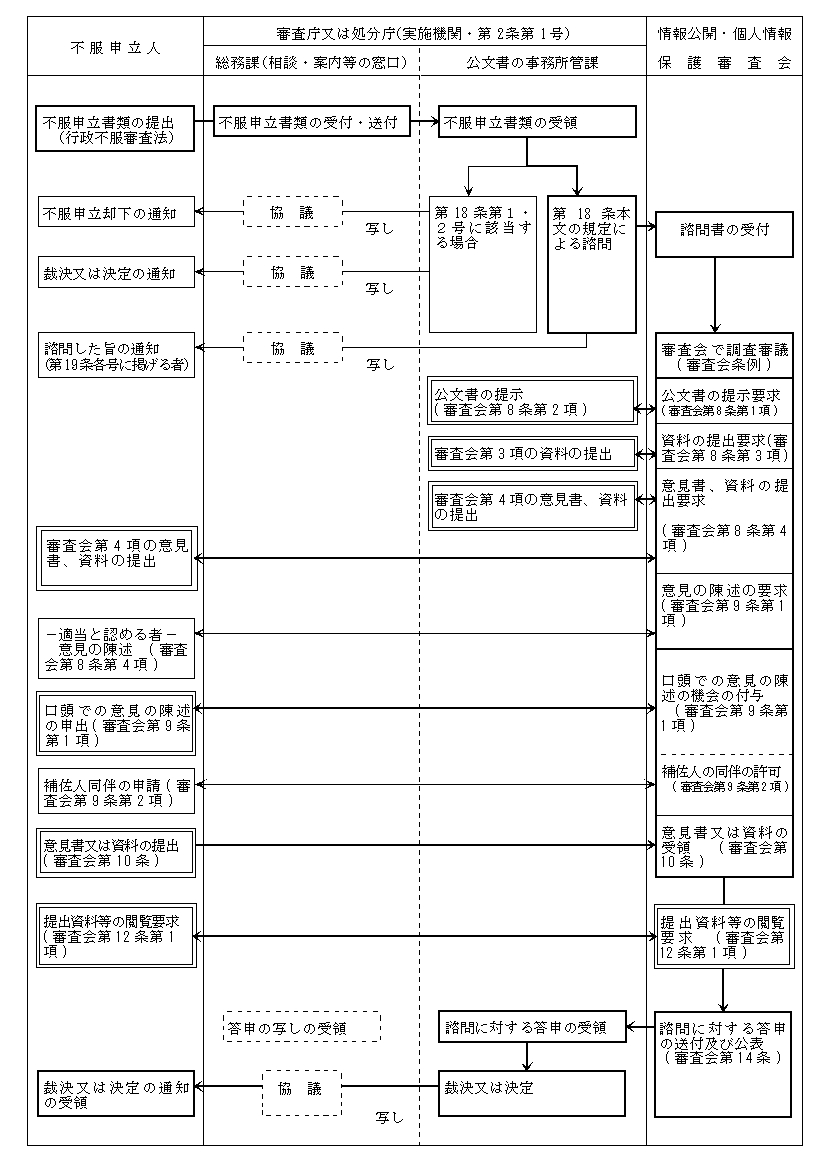

第3 不服申立てに関する事務の取扱い

1 開示請求に対する開示決定等は、申請に対する処分に当たるのでこれに不服のあるものは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号。以下「審査法」という。)に基づき不服申立てをすることができる。公営企業管理者を除く実施機関(審査法では、不服申立ての対象となる行政機関を処分庁又は審査庁というが例外を除き、実施機関がこれに当たるので第3及び第4中では、便宜上「実施機関」の用語を使うこととする。)には上級行政庁がないので不服申立ての種類は異議申立てのみとなる(実施機関が職員に事務委任をした場合は、実施機関が上級行政庁となるときがある。)。公営企業管理者(公営企業管理者が未設置といえども)は、市長が上級行政庁となるので審査請求となる。

なお、開示決定等を決められた期間内に行わない場合には、実施機関の不作為に対して不服申立てがなされることがある。

2 不服申立ては、審査法第9条第1項の規定により書面(異議申立(審査請求)書(要領第6号様式)。書面主義をとっているので口頭での不服申立ては、認めない。)の提出により行われなければならない。また、不服申立てに係る書面の提出場所は、原則的に総合窓口に提出を求めることとする。ただし、所管課に郵送等により直接提出があった場合は、所管課で受け付け、直ちに総合窓口に送付すること。

3 総合窓口で受け付けた不服申立てに係る異議申立書又は審査請求書は、写しを2部作成し、1部を不服申立てをした者に交付し、1部を総合窓口で保管し、原本は所管課(実施機関)に直ちに送付し、不服申立てに関する事務は所管課(実施機関)において処理する。この場合においても総合窓口と所管課は十分な協議を行って適正な事務の執行に努めなければならない。

なお、確認する事項は次に掲げるとおりである。

(1) 一般的な記載事項

ア 異議申立人又は審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所

イ 異議申立て又は審査請求に係る処分

ウ 異議申立て又は審査請求に係る処分があったことを知った年月日

エ 異議申立て又は審査請求の趣旨及び理由

オ 処分庁の教示の有無及びその内容

カ 異議申立て又は審査請求の年月日

(2) その他の記載事項

異議申立人又は審査請求人が、次の表の左欄のいずれかに該当するときは、当該右欄に掲げる事項を記載すること。

異議申立人又は審査請求人が法人その他の社団又は財団であるとき。 | 代表者又は管理人の氏名及び住所 |

異議申立人又は審査請求人が総代を互選したとき。 | 総代の氏名及び住所 |

異議申立て又は審査請求を代理人によってするとき。 | 代理人の氏名及び住所 委任関係を証する書面 |

(3) 不服申立てができる者は、審査法第4条第1項の規定により「行政庁の処分に不服がある者」とされているが、この条例に基づく開示決定等の処分に不服があれば誰でも不服申立てができるという意味ではなく、当該処分により直接的に自己の権利利益が侵害される者(開示請求者に限らず第三者も含まれる。)が不服申立てをすることができるものと講学上解釈されているので、異議申立人又は審査請求人がこれに当たるかどうか。

(4) 審査法第14条及び第45条の規定により「処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内」に審査請求又は異議申立てをしなければならないとされているので、それぞれ適法な期間内になされたものかどうか。

5 異議申立書又は審査請求書に不備な点があり、補正が可能である場合は、総合窓口段階では口頭により補正を求め、書面の受け付け後は補正を異議申立(審査請求)書補正命令書(要領第7号様式)により求める。ただし、これに従わないときは、審査法に基づく手続を進めなければならない。

6 異議申立書及び審査請求書の押印については、審査法第15条第4項及び同法第48条の規定により請求者が押印しなければならないとされているので、押印の省略は、同法の改正を待たなければできないので注意が必要である。

7 所管課(実施機関)は、4の審査の結果、不服申立てを不適法なものとして却下する場合は、異議申立(審査請求)却下決定(裁決)書(要領第8号様式)により、条例第18条第2号に該当する裁決又は決定をする場合は異議申立(審査請求)認容決定(裁決)書(要領第10号様式)により、不服申立人にその旨を通知しなければならない。

9 審査会の答申があったときは、所管課(実施機関)は速やかに裁決又は決定を行い、不服申立人にその旨を異議申立(審査請求)棄却決定(裁決)書(要領第9号様式)又は異議申立(審査請求)認容決定(裁決)書(要領第10号様式)により通知しなければならない。また、不服申立人以外に本件不服申立てについて参加人、開示請求者、開示決定に反対の意思を表示している第三者等の関係人がいる場合は、併せてその旨を通知すること。

なお、答申は必ずしも所管課(実施機関)の意思決定を拘束するものではないが、審査会の設置の趣旨その他を考慮して、答申を尊重した裁決又は決定を行うものとする。

10 7及び9の通知は、配達証明郵便により送付することとする。

11 開示決定等についての不服申立てに係る事務の流れについては、「開示決定等についての不服申立事務の流れ」(要領別表第6)を参照のこと。

第4 審査会の調査審議に関する事務の取扱い

1 審査会の庶務は、総務課において行う。

なお、審査会は市長のみに専属するものではなく、実施機関となっている各行政委員会等にも併せて附属する。

2 審査会に諮問があった場合は、当該所管課は実施機関として、総務課は審査会の事務局として相互に必要な事務を行うこととする。

3 審査会への諮問は、施行規則別記第17号様式を用いて実施機関(所管課)から審査会事務局(以下「事務局」という。総務課)に提出して行う。

諮問書には、次に掲げる書面の写しを添付すること。

[添付書類]

ア 公文書開示請求書の写し

イ 開示決定等に関する通知の写し

ウ 不服申立てに関する書面の写し

エ その他必要な書類(不服申立てに係る事案の内容を審査会委員が十分に理解するための補助となるものをいう。)

4 事務局(総務課)は、諮問があったときは、速やかに審査会委員と日程の調整を行い、当該諮問案件についての審査会の調査審議に関する手続を行うこととする。

5 実施機関(所管課)は、審査会から勝浦市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年勝浦市条例第5号。以下「審査会条例」という。)第8条の規定に基づく諮問案件に係る調査の求めがあったときは、審査会の調査審議の円滑な運営に協力することとする。

なお、同条第1項の規定による公文書の提示要求に対しては、同条第2項の規定によりこれを拒むことができないので注意すること。

6 実施機関(所管課)には、審査会条例第9条第1項の規定により意見の陳述の機会が、また、同条例第10条の規定により意見書等の提出の機会がそれぞれ与えられているので、実施機関(所管課)としての主張を必要に応じて行使すること。

7 事務局(総務課)は、当該案件について審査会に提出された意見書又は資料の閲覧の求めがあった場合は、これに応じなければならないが、閲覧をすることができる日時、場所は指定できるので、準備期間を考慮して求めに応ずること。ただし、この場合においても審査会に提示された公文書や第三者の利益を害すると認められる場合などには、閲覧を拒否できるので注意すること(この場合にも拒否の理由を説明する責任が審査会に生ずるので併せて注意すること。)。

また、不服申立人等から閲覧のほか写しの交付を求められることが予想されるが、条例上は閲覧のみが規定されているので、写しの交付については審査会の任意的な対応となる。

8 諮問案件について審査会の答申があったときは、事務局(総務課)は実施機関(所管課)に答申書を送付するのと、ほぼ同時に不服申立人及び参加人には答申書の写しを送付し、答申書の内容を総合窓口で公表することとする。なお、公表については、答申書には不開示情報に当たるものが記録されていることが十分に予想されるので、答申書の趣旨を損なわない範囲内で不開示情報を取り除く措置を行い、その内容を公表することとする。

第5 情報公開の総合的な推進に関する事務の取扱い

1 情報の提供

実施機関は、市民の要望、社会的要請を常に考慮し、保有する情報を適時に適切な方法(情報の性質を勘案し、加工することも可。)により提供するよう努めることとする。

2 情報の提供における写しの交付について

情報の提供の対象となっているものについて写しの交付の申出があった場合における取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報の提供の対象となっているものについては、配付を前提として作成されているものを除き、情報の提供が実施機関の任意に基づくものであることから、無制限の複写を認めた場合には、事務の円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるので原則としてその場での写しの交付は行わず、開示請求によることを指導することとする。

(2) 提供の対象となっている情報が著作物に当たる場合には、著作権法の適用があるので、これに従った処理をすることとする。

3 情報の提供の場合にあっても、条例第6条各号の不開示情報に該当する情報は、非公開の取扱いを要するので注意しなければならない。

第6 開示請求手続等の記録に関する事務の取扱い

1 各所管課は、開示請求に係る手続の経緯及び開示請求者との交渉の経緯を公文書開示請求等整理票(要領第11号様式)に随時記載し、常にその経過を明らかにしておかなければならない。

2 総合窓口においても別途、公文書開示請求等整理票を作成することとする。

3 公文書開示請求等整理票には単に手続の時系列による推移を記録するに止まらず、開示請求者との交渉の内容等を詳細に記載しなければならない。これにより将来的に争いが発生した場合における相手方等への有力な証拠となる。

第7 施行の状況の公表に関する事務の取扱い

2 施行の状況の概要(施行規則第16条各号に掲げる事項)は、広報かつうらに掲載する。また、総合窓口は、取りまとめを行った施行の状況について、その詳細を記載した「勝浦市の情報公開制度の施行の状況」を作成するとともに、総合窓口にこれを備え置いて一般に公表するものとする。

附則

この要領は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成16年9月29日告示第86号)

この要領は、平成16年10月1日から施行し、改正後の要領別表第4の規定(「又は試験」を「、試験又は租税の賦課若しくは徴収」に改める部分は除く。)は、平成16年4月1日から適用する。

附則(平成17年3月3日告示第26号)

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成17年3月31日告示第36号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月15日告示第78号)

この告示は、平成18年12月24日から施行する。

附則(平成19年3月20日告示第43号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年1月7日告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

要領別表一覧

要領別表第1 開示請求に基づく公文書の開示事務の流れ

要領別表第2 施行規則別記様式運用概念図

要領別表第3 公文書判断の基準

要領別表第4 不開示情報判断の基準

要領別表第5 不開示情報判断の手順

要領別表第6 開示決定等についての不服申立事務の流れ

要領別表第1(第2の2)

開示請求に基づく公文書の開示事務の流れ

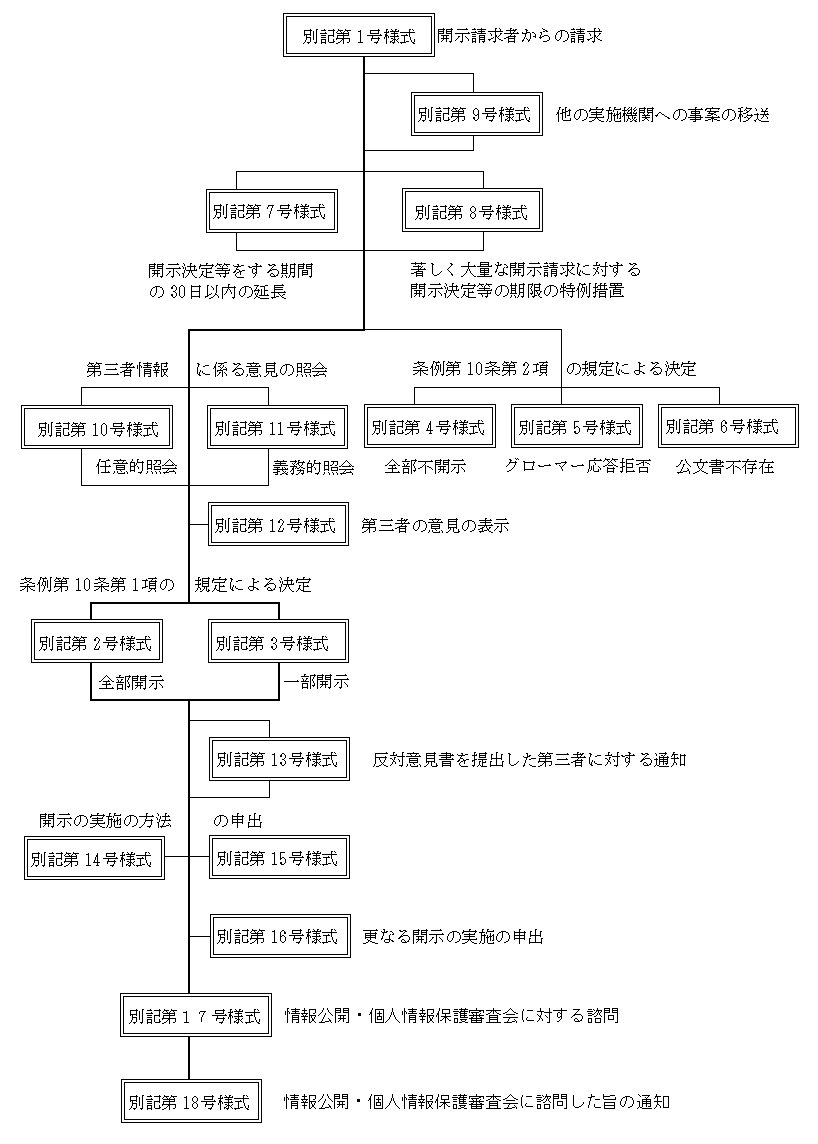

要領別表第2(第2の3の(3))

施行規則別記様式運用概念図

要領別表第3(第2の4の(1)のオ)

公文書判断の基準

※ 次に掲げる事項について、当該文書の有する性質を総合的に検討して、条例第2条第2号に規定する公文書であるかどうかを判断することとする。

◎いつ誰が作成したものか。 (例) 勤務時間内に、職員が実施機関の費用で作成したものか。 |

◎どのような内容か。 (例) 公務情報のみか、私的な内容も含んでいるか。 |

◎どのような目的で作成したものか。 (例) 公務を遂行するためか、職員個人の便宜だけのため作成したものか。 |

◎使用目的、使用する者の範囲は。 (例) 公務遂行のために使用するものか、他の職員も使用するか。 |

◎配布の目的、範囲は。 (例) 公務上の理由で配布されたのか、どの程度まで配布されたか。 |

◎管理の方法は。 (例) 実施機関の文書として文書管理規程に基づきファイリングされているのか、個人が所有しているのか。 |

◎処分の方法は。 (例) 組織の管理下で廃棄するのか、個人が自由に廃棄できるか。 |

◎公務情報部分と私的情報部分を容易に切り離せるか。 |

◎改訂・刷新の有無は。 (例) 記録保持のため、作成後に改訂されたり、刷新されたりしたか。 |

要領別表第4(第2の6の(2))

不開示情報判断の基準

条例第6条第1号 個人に関する情報

条例第6条第2号 法人等に関する情報

条例第6条第3号 公共の安全等に関する情報

条例第6条第4号 審議、検討等に関する情報

条例第6条第5号 事務事業に関する情報

条例第6条第6号 法令秘情報

【条例第6条第1号 個人に関する情報】

大分類 | 小分類 | 情報の具体例 |

1 戸籍的事項に関する情報 | 氏名、住所、性別、生年月日、国籍、本籍、続柄、親族関係、婚姻、離婚、離縁、養子縁組、認知、成年後見、死亡に関する情報など | |

2 経歴に関する情報 | 学歴等に関する情報 | 学校名、入学・卒業年度、在学期間、退学・停学・休学等の処分、自治会活動、サークル等の課外活動歴に関する情報など |

職業・職歴等に関する情報 | 会社名、事業名、職種、職位、就職・退職年月日、在職期間、昇給・昇格、配置転換、職務の実績・評価、解雇・停職等の処分に関することなど | |

その他経歴に関する情報 | 受賞歴、犯罪・違反・補導歴、更生施設・社会福祉施設等への入所歴に関する情報など | |

3 心身に関する情報 | 心身障害等に関する情報 | 精神障害の有無・程度、身体障害の有無・部位・程度に関する情報など |

疾病、負傷等に関する情報 | 疾病名、傷病歴、傷病の原因に関する情報など | |

検査、診療等に関する情報 | 検査結果、検査名、所見、看護録、訓練記録、治療の内容・方法に関する情報など | |

養育に関する情報 |

| |

その他心身に関する情報 | 健康状態、血液型、体格・体力、運動能力、容姿の特徴に関する情報など | |

4 能力、成績に関する情報 | 学業成績、職務の実績・評価、試験成績、資格・免許に関する情報など | |

5 思想・信条等に関する情報 | 支持政党、宗教、信仰、主義・主張、思想・信条、意識、趣味、嗜好に関する情報など | |

6 財産、収入状況に関する情報 | 収入に関する情報 | 給与所得、譲渡所得等の所得金額、補償金等の収入金額に関する情報など |

財産に関する情報 | 不動産、動産の種類・評価等、債券・債務の内容に関する情報など | |

7 その他個人に関する情報 | 家庭状況に関する情報 | 家族構成、扶養関係、同居・別居、母子・父子家庭、里親・里子に関する情報など |

居住状況に関する情報 | 持家・借家の別、間取り、居住期間、同居人数に関する情報など | |

社会的活動状況に関する情報 | 各種団体への加入の有無、各種行事・運動・集会への参加状況に関する情報など | |

その他個人生活に関する情報 | 私人間の紛争・交際、各種相談等の相談内容、苦情・要望等の内容に関する情報など | |

条例第6条第1号「ただし書」に該当する情報(不開示情報ではないもの)には、以下のようなものがある。

大分類 | 小分類 | 情報の具体例 | |

根拠法令 | 該当する情報の例示 | ||

1 ただし書ア 法令等の規定により公にされ、又は公にすることが予定されている情報 | 公証に関し、何人でも閲覧することができる情報 | 商業登記法 第10条 第11条 | 商業登記簿に記録された情報 |

不動産登記法 第119条 | 登記簿に記録された情報 | ||

著作権法 第78条 第88条 第104条 | 著作権登録原簿・出版権登録原簿・著作隣接権登録原簿に記録された情報 | ||

特許法 第186条 | 特許原簿等に記録された情報 | ||

その他公証に関し、何人でも閲覧できるとされている情報 | |||

資格に関し、何人でも閲覧することができる情報 | 海事代理士法 第14条 | 海事代理士名簿に記録された情報 | |

その他資格に関し、何人でも閲覧できるとされている情報 | |||

その他何人でも閲覧することができる情報 | 公職選挙法 第192条第4項 | 選挙収支報告書に記録された情報 | |

建築基準法 第93条の2 | 建築計画概要書に記録された情報 | ||

都市計画法 第47条第5項 | 開発登録簿に記録された情報 | ||

その他何人でも閲覧できるとされている情報 | |||

大分類 | 小分類 | 情報の具体例 |

2 ただし書ア 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 | 従来から公表され、かつ、今後とも公にしないこととする理由のないもの | 民生委員名、受賞者名、審議会等の附属機関の委員名、市職員の所属・氏名、高額所得者に関する公示として官報に登載されたものの氏名等、発令後の市職員の人事異動、各種講座・研修等の講師名 |

公表することを前提として本人から任意に提出された情報 | 選挙公報登載のための候補者提供の経歴・政見等、市刊行物への寄稿、不用品交換情報 | |

公表することに本人が同意している情報 | ○市に対する要望等で本人が公表することについて同意しているもの ○ボランティア名簿等で本人が公表することについて同意しているもの | |

個人が自主的に公表した資料から何人でも知ることができる情報 | 出版物に記録された著者名・経歴、公開の集会での個人の発言記録 | |

3 ただし書イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報 | ○開発行為の許可に関する情報のうち、公益上公にすることが必要と認められるもの ○建築確認に関する情報のうち、公益上公にすることが必要と認められるもの | |

4 ただし書ウ 公務員等の職務の遂行に係る情報のうち、職、氏名及び職務遂行の内容に係る部分 |

| |

【条例第6条第2号 法人等に関する情報】

大分類 | 中分類 | 小分類 | 情報の具体例 | |

1 ア 権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの | 競争上又は事業運営上の地位や財産権を害するおそれがあるもの | 生産活動の状況に関する情報 | 生産品目、生産量に関する情報 | 生産品目、生産量、原材料の種類・組成・割合・保管等 |

その他生産活動の内容が明らかになる情報 | 施設・整備の規模・構造・配置・性能・稼働状況等 | |||

生産活動の計画・方針等に関する情報 | 生産品目に係る計画・方針等に関する情報 | 新製品の性能・使用・開発状況・工程・開始時期・原材料の仕入れ等計画・出荷予定等 | ||

施設・機械等に係る計画・方針等に関する情報 | 新規施設・プラント、新設・更新等に係る機械・設備等の機種・台数・性能、新設備等の時期・経費等 | |||

その他生産活動に係る計画・方針等の内容が明らかになる情報 | 職員の配置・研修、資金調達計画等 | |||

技術上のノウハウに関する情報 | 建築・土木工事にかかる技術上のノウハウに関する情報 | 設計者の考案・工夫等の係数・計算式、機械・技術等、資材の種類・組成・寸法・加工技術、使用機械の種類・台数・利用技術 | ||

情報処理技術上のノウハウに関する情報 | 法人等が開発したプログラム、システムの内容 | |||

製造・加工の過程に係る技術上のノウハウに関する情報 | 機械・設備等の機種・台数・規模・能力、機械・設備等の利用技術、工程管理、品質管理 | |||

その他技術上の秘密に関する情報 | 工程上の事故・故障等の発生 | |||

営業・販売活動の状況に関する情報 | 販売高・取引等に関する情報 | 販売実績、契約実績、契約内容取引先・得意先の名称・取引内容・実績・納品状況等、法人間の提携下請関係等 | ||

販売方法等に関する情報 | 商品の陳列方法、宣伝方法、営業活動 | |||

その他営業活動の内容が明らかになる情報 | 原価・販売単価等の積算等、受注経路・受注単価 | |||

営業・販売活動の計画・方針等に関する情報 | 販売計画・方針等に関する情報 | 販売計画、販売高の見込み額・目標等、受注計画・交渉計画・方針等事業の将来展望、経営方針等 | ||

店舗等施設計画等に関する情報 | 売場面積の拡張、店舗の改装、営業所・支店等の新設・移設、規模・内容、 | |||

その他営業活動の計画等に関する情報 | 資金調達の予定額・調達方法、投資予定・投資対象等 | |||

法人等の人事等に関する情報 |

| 採用計画・応募状況・採用状況、職員の配置状況 | ||

法人等の経理に関する情報 |

| 法人等の金銭の出納・経理上の処理に関する情報 | ||

社会的信用を損なうおそれがあるもの | 信用に関する情報 | 借入金の額・相手方・条件・返済計画・返済状況等借入金その他の債務の内容に関する情報、経営状態・資産内容等に関する情報、その他信用上不利益を与えるおそれのある情報 | ||

評価等に関する情報 | 企業診断等に係る評価等 | |||

2 イ 公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの |

| |||

条例第6条第2号「ただし書」に該当する情報(不開示情報ではないもの)には、以下のようなものがある。

分類 | 情報の具体例 |

1 人の生命、健康を保護するため、公にすることが必要であると認められるもの | 工場排水の分析結果、立入検査結果の改善勧告、命令書その他行政処分に関する情報のうち、これに該当するもの |

2 人の生活、財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるもの | ○訪問販売等に関する情報のうち、これに該当するもの ○消費生活相談等に関する情報のうち、これに該当するもの ○計量器立入検査結果に関する情報のうち、これに該当するもの |

3 1又は2に掲げるものに準ずる情報であって、公にすることが必要であると認められるもの |

|

※参考 条例第6条第2号の本文に該当しない情報

大分類 | 小分類 | 情報の具体例 | ||

根拠法令 | 該当する情報の例示 | 記載内容 | ||

1 法令等の規定により公にされ、又は公にすることが予定されている情報 | 公証に関し、何人でも閲覧することができる情報 | 商業登記法 第10条 第11条 | 商業登記簿に記録された情報 | 目的・商号、取締役等の氏名・住所、資本金の額等 |

不動産登記法 第119条 | 登記簿に記録された情報 | 土地の所在・地目・地積、登記権利者の氏名・住所、登記原因等 建物の所在・種類・構造・床面積、登記権利者の氏名、住所、登記原因等 | ||

著作権法 第78条 第88条 第104条 | 著作権登録原簿・出版権登録原簿・著作隣接権登録原簿に記録された情報 | 著作物の題号、実演等の名称、著作者の氏名・国籍等 | ||

特許法 第186条 | 特許原簿等に記録された情報 | 特許発明内容、特許権の設定・移転等 | ||

意匠法 第63条 | 意匠原簿等に記録された情報 | 登録意匠の内容等、意匠権の設定・移転等、専用実施権・通常実施権の設定・保存・移転等 | ||

実用新案法 第55条第1項 | 実用新案原簿等に記録された情報 | 登録実用新案の名称・内容、実用新案権の設定・移転等、専用実施権・通常実施権の設定・保存・移転等 | ||

その他公証に関し、何人でも閲覧できるとされている情報 | ||||

取引の安全に関し、何人でも閲覧することができる情報 | 不動産の鑑定評価に関する法律 第31条第1項 | 不動産鑑定業者登録簿に記録された情報 | 商号・名称、役員氏名、事務所の名称・所在地、不動産鑑定士の氏名等 | |

建築士法 第23条の8 | 建築士事務所登録簿に記録された情報 | 事務所の名称・所在地、1級・2級・木造の別、役員氏名・建築士氏名等 | ||

建設業法 第13条 | 一般建設業許可申請書(添付書類を含む)に記載された情報 | 商号・名称、営業所の名称・所在地、資本金の額、役員氏名、工事経歴等 | ||

宅地建物取引業法 第10条 | 宅地建物取引業者名簿、免許の申請等に係る書類に記録された情報 | 商号・名称、営業所の名称・所在地、役員氏名・住所 | ||

旅行業法 第21条 | 旅行業者登録簿、旅行業者代理業者名簿に記録された情報 | 商号、旅行業の種別、営業所の名称・所在地等 | ||

海事代理士法 第14条 | 海事代理士名簿に記録された情報 | 海事代理士氏名、事務所の所在地等 | ||

その他取引の安全に関し、何人でも閲覧できるとされている情報 | ||||

その他何人でも閲覧することができる情報 | 建築基準法第93条の2 | 建築計画概要書に記録された情報 | 建築主の氏名・住所、建築物の概要、設計者・施工者 | |

都市計画法 第47条第5項 | 開発登録簿に記録された情報 | 開発許可を受けた者の名称・氏名、予定建築物の概要等 | ||

工場立地法 第3条 | 工場立地調査簿に記録された情報 | 工場等の敷地面積・建築面積等で事業者の秘密に属する事項を除いたもの | ||

その他何人でも閲覧できるとされている情報 | ||||

大分類 | 小分類 | 情報の具体例 | |

2 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 | 市が従来から慣行上公表してきた情報や、公表することについて明示的・黙示的に同意のある情報 | 行政執行の結果を公表しているもの | 入札結果の発表等 |

公表することを前提に法人等から任意に提供されたもの | 会員名簿 | ||

法人等が宣伝・広報のために自主的に公表した情報等から何人でも知り得る情報 | 社史、広報誌・パンフレット、説明資料 | ||

市が市民に公表することを目的に作成し、又は取得した情報 |

|

| |

3 統計のように素材が処理・加工されていて、個々の法人等が識別できなくなっている情報 | 工業統計調査、商業統計調査、事業所統計調査等の集計結果 | ||

4 その他公にすることにより、法人等に不利益を与えないと明らかに認められる情報 |

| ||

【条例第6条第3号 公共の安全等に関する情報】

分類 | 情報の具体例 |

犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報 | ○刑事訴訟法第197条第2項の規定による照会及び報告、既決犯罪通知書 ○検察庁の捜査に係る回答 ○要人来訪スケジュール ○危険物、火薬等特殊な物質を扱う事業所の届出に関するもの(毒物・劇薬台帳等) ○違法・不正行為の情報提供者、犯罪の被疑者・参考人、取締り担当者等に関する情報で、公にすることによりこれらの人の生活が脅かされるおそれのあるもの ○特定人の行動予定、家屋構造、警備計画等の情報であって、公にすることにより、当該特定人が犯罪の被害を受けるおそれのあるもの |

【条例第6条第4号 審議、検討等に関する情報】

大分類 | 小分類 | 情報の具体例 |

1 公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの | 意見交換の内容及び経過に関する情報のうち、自由かつ率直な意見交換を確保するため不開示とする必要があるもの | 行政機関相互間で行った照会、回答結果等意見交換の相手方・形式・内容・結果その他政策形成への影響等に関する情報のうち、これに該当するもの |

発言者、発言の内容に関する情報のうち、自由かつ率直な意見交換を確保するため不開示とする必要があるもの | 庁内における事務担当者間等の会議の会議資料、議事録等で、これに該当するもの | |

提案等の内容、その処理経過に関する情報のうち、自由かつ率直な意見交換を確保するため不開示とする必要がある情報 | ○内部検討段階での試案・試算、検討課題で、これに該当するもの ○問題点等として内部で検討された事項その他検討経過等に関する情報のうちこれに該当するもの | |

その他公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの |

| |

2 公にすることにより、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの | 意思決定に係る手続きの途上にある情報であって、公にすることにより、不正確な理解や誤解等を与える情報 | ○都市計画の策定に係る事前協議や調査に関する情報、行政機構の改廃等の協議や調整等に関する情報、予算請求書や補助金の交付に係る審査内容に関する情報、許認可等行政処分に関する協議や調整の内容等で、これに該当するもの ○市内部における決裁、国等の認可、審議会等への諮問等などの意思決定に係る手続きの途上にある情報のうち、これに該当するもの |

議会の議決等を要する事案に関する情報 | 提出議案の作成等議会提出過程にある情報で、これに該当するもの | |

その他公にすることにより、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの |

| |

3 公にすることにより、特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの |

| |

【条例第6条第5号 事務事業に関する情報】

大分類 | 小分類 | 情報の具体例 |

1 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの | ○立入検査等の計画内容 ○実施前の試験問題、採点基準 ○過去の試験問題・審査基準等に関する情報で、将来の試験の出題傾向や基準が推定されるもの | |

2 契約、交渉、又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの | ○実施前の入札予定価格 ○過去の契約締結等に関する情報で、将来の入札予定価格等が推定されるもの ○購入予定品名及び数量、市内部での見積り等 ○積算歩掛・積算単価等入札予定価格の算定の基礎となる資料等のうち、これに該当するもの ○用地交渉・労務交渉の記録(相互の主張、条件、妥結内容)等に関する情報で、公にすることにより関係者との信頼関係が損なわれると認められるもの ○土地の購入に係る計画の内容・土地の所在・交渉の相手方・交渉の方針等 ○買収・売却予定地の市内部での方針等 ○用地買収・損失補償等に係る交渉等対外的交渉に係る市の方針等 ○過去の損害賠償・損失補償・用地買収等に係る交渉経過・内容等のうち、これに該当するもの ○損害賠償・損失補填等に係る額の算定基準(計算式・算定項目・単価等)等のうち、これに該当するもの ○訴訟その他の争訟事案に係る市の処理方針、顧問弁護士との打合せ内容、準備書面等に関する情報 | |

3 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの | 意識調査・実態調査等の調査等で、不開示を条件として、住民・企業等に提供を求め入手している情報 | |

4 人事管理に関する事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの | 選考・採用・人事異動等の公正・適正を確保するため不開示とする情報 | ○選考の内容・合否の決定に至る経過等が明らかになる情報 ○昇任、昇格、転任等の人事異動の経過が明らかになる情報 |

人員配置の公正・適正を確保するため不開示とする情報 | 人員配置の定数の算定経過・改正理由、管理方針等が明らかになる情報などのうち、これに当たるもの | |

勤務評定の公正・適正を確保するため不開示とする情報 | 分限処分・懲戒処分の内容等に関する情報などのうち、これに当たるもの | |

適正な勤務条件を確保するため不開示とする情報 | 昇給等の決定結果に関する情報など | |

その他人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの |

| |

5 市又は国、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの |

| |

6 その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの | 法人等についての評価・格付、監査・検査・指導・取締の経過・結果等に関する情報のうち、これに該当するもの(開示することにより、情報を得たものと得ない者との間に著しく不当な格差が生ずるおそれのあるもの) | |

【条例第6条第6号 法令秘情報】

大分類 | 小分類 | 情報の具体例 | ||

根拠法令 | 公にできない情報 | 例示 | ||

1 法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報 | 明文の規定により、閲覧等が禁止されているもの | 市印鑑条例 第16条 | 印鑑の登録及び証明に関する書類 | 印鑑登録原票、印鑑登録申請書、印鑑登録証明書交付申請書 |

市認可地縁団体印鑑条例 第13条 | 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類 | 同上 | ||

個別法の規定により、守秘義務が課せられているもの | 市営住宅管理条例 第42条第3項 | 職務上知り得た秘密 |

| |

地方税法 第22条 | 地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知り得た秘密 | 市民税申告書、事業所税更正請求書、市税滞納整理票、納税通知書、市民税減免申請書、家屋評価調書、課税台帳、徴収猶予台帳 | ||

児童福祉法 第61条 | 児童相談所において相談、調査及び判定に従事した者が、その職務上取り扱ったことについて知得した人の秘密 | 措置決定・解除通知書、児童委託・児童に関する調査依頼書 | ||

医療法 第72条 | 診療録又は助産婦の検査に関し知得した医師、歯科医師又は助産婦の業務上の秘密又は個人の秘密 | 健康診断関係資料 | ||

住民基本台帳法 第35条 | 住民基本台帳に関する事務に従事している者等が、事務に関して知り得た秘密 |

| ||

刑法 第134条 | 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又は宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者等が、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密 |

| ||

統計法 第19条の2 | 基幹統計調査に関する事務に従事する者、統計調査員等が、その職務執行に関して知り得た人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項 |

| ||

母体保護法 第27条 | 不妊手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者が職務上知り得た人の秘密 |

| ||

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第53条 | 精神科病院の管理者、指定医等がその職務の執行に関して知り得た人の秘密 | 精神障害者入院医療費証明書 | ||

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律 第19条 | 臨床検査技師又は衛生検査技師が、その職務上取り扱ったことについて知り得た秘密 |

| ||

視能訓練士法 第19条 | 視能訓練士が、その職務上知り得た人の秘密 |

| ||

理学療法士及び作業療法士法 第16条 | 理学療法士又は作業療法士が、その業務上知り得た人の秘密 |

| ||

歯科衛生士法 第13条の5 | 歯科衛生士が、その業務上知り得た人の秘密 |

| ||

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第53条 | 健康診断等の事務に従事した者が、その職務に関して知り得た人の秘密 |

| ||

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第67条 | 医師が感染症の患者であるかどうかに関する健康診断又は治療に際して知り得た人の秘密 |

| ||

結核予防法 第62条 | この法律の規定による健康診断、ツベルクリン反応の検査、予防接種又は精密検査の実施に従事した者等が、その実施又は職務執行上に関して知得した医師の業務上の秘密又は個人の心身の欠陥その他の秘密 | 結核健康診断精検者名簿、予防接種問診票、結核健康診断間接撮影者名簿 | ||

薬事法 第86条第2項 | この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密 |

| ||

中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令 第3条 | 中小企業支援事業に従事する者等が、業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密 | 企業診断、商店街診断の結果 | ||

労働安全衛生法 第104条 | 健康診断の実施の事務に従事した者が、その実施に関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密 | 健康診断書、職員健康カード | ||

消防法 第4条第6項 第16条の5第3項 第34条第2項 | 消防職員が、関係ある場所に立ち入って検査又は質問を行った場合に知り得た関係者の秘密 | 防火対象査察台帳、火災報告書、表示査察結果報告書、立入検査結果通知書 | ||

他目的使用が禁止されているもの | 統計法 第15条第1項 | 基幹統計を作成するために集められた調査票 | 基幹統計調査票 | |

その他法令等の趣旨目的に照らして公にできないとされているもの |

| |||

2 法律上従う義務を有する国の機関の指示により、公にできないと認められる情報 | 法定受託事務に関して作成し、又は取得した情報であって、主務大臣等の指揮監督権に基づき開示してはならない旨の指示がある情報 | |||

要領別表第5(第2の6の(2))

不開示情報判断の手順

条例第6条第1号 個人に関する情報の判断

条例第6条第2号 法人等に関する情報の判断

条例第6条第3号 公共の安全等に関する情報の判断

条例第6条第4号 審議、検討等に関する情報の判断

条例第6条第5号 事務事業に関する情報の判断

【条例第6条第1号 個人に関する情報の判断】

【条例第6条第2号 法人等に関する情報の判断】

【条例第6条第3号 公共の安全等に関する情報の判断】

【条例第6条第4号 審議、検討等に関する情報の判断】

【条例第6条第5号 事務事業に関する情報の判断】

要領別表第6(第3の11)

開示決定等についての不服申立事務の流れ

要領様式一覧

要領第1号様式 公文書の開示請求をされた方へ

要領第2号様式 公文書開示請求書補正要求書

要領第3号様式 公文書開示請求書補正書

要領第4号様式 公文書開示請求拒否通知書

要領第5号様式 公文書の開示を受ける方へ

要領第6号様式 異議申立(審査請求)書

要領第7号様式 異議申立(審査請求)書補正命令書

要領第8号様式 異議申立(審査請求)却下決定(裁決)書

要領第9号様式 異議申立(審査請求)棄却決定(裁決)書

要領第10号様式 異議申立(審査請求)認容決定(裁決)書

要領第11号様式 公文書開示請求等整理票

要領第1号様式(第2の2の(7))

略

要領第2号様式(第2の4の(3))

略

要領第3号様式(第2の4の(3))

略

要領第4号様式(第2の4の(5))

略

要領第5号様式(第2の10の(3))

略

要領第6号様式(第3の2)

略

要領第7号様式(第3の5)

略

要領第8号様式(第3の7)

略

要領第9号様式(第3の9)

略

要領第10号様式(第3の7及び9)

略

要領第11号様式(第6の1)

略